Arc de Nazareth

| Type | Arc  |

|---|

| Localisation |

|---|

| Coordonnées | 48° 51′ 26″ N, 2° 21′ 44″ E  |

|---|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

L'Arc de Nazareth est une arcade édifiée en 1555 qui enjambait la rue aujourd'hui disparue de Nazareth dans l'île de la Cité, et qui a été remontée dans la cour des Drapiers du musée Carnavalet en 1886.

Histoire

La Chambre des comptes de Paris, construite en 1504, occupait, dans le palais de la Cité, le fonds de la cour de la Sainte-Chapelle. Elle était longée par la rue de Nazareth. En 1553, Henri II décida d'adjoindre à la chambre des comptes un dépôt d'archives de l'autre côté de la rue, dans l'ancien logis des chapelains de la sainte Chapelle, en reliant celui-ci à la chambre par un arc de pierre. Le 20 septembre 1555, le marché de construction est passé auprès du maître maçon Guillaume Le Breton, probablement sur les dessins de Philibert de l'Orme[1].

Le bâtiment des archives, connu sous le nom de Galerie Médicis ou Galerie des Archives, a disparu dans l'incendie de 1871. Le démontage de l'arc, épargné par l'incendie, est exécuté en application d'un arrêté préfectoral du 2 août 1873, mais le remontage à son emplacement actuel, dans la cour des Drapiers du musée Carnavalet sur la rue des Francs-Bourgeois, n'eut lieu qu'en 1886[2]. L'ouvrage a été presque entièrement refait de neuf, à l'exception de quelques morceaux côté cour et des remarquables consoles et tables qui sont aux naissances de la voûte.

Description

L'arc se compose d'une voûte en berceau soutenue de chaque côté par quatre consoles à volutes, ornées les unes de têtes de satyres, les autres de têtes de femmes, parmi lesquelles alternent le monogramme et la devise plusieurs fois répétés de Henri II. La qualité de ces morceaux sculptés est telle qu'ils ont été attribués à Jean Goujon[3].

Les écoinçons étaient ornés de renommées armées de palmes, qui n'ont pas été restituées, soit qu'elles étaient trop abimées, soit qu'on pensait qu'elles n'étaient pas d'origine.

L'étage, surmonté par un haut comble en bâtière, est éclairé sur chaque face par une lucarne à fenêtre plein-cintre passante dans le fronton, sur un modèle comparable à celles d'Anet. L'ordre ionique avec la base ionique vitruvienne utilisé ici constitue l'ordre préféré de De l'Orme[4].

-

Plan du Palais de Justice en 1838. En haut à gauche, on voit l'arc indiqué en grisé au travers de la rue de Nazareth.

Plan du Palais de Justice en 1838. En haut à gauche, on voit l'arc indiqué en grisé au travers de la rue de Nazareth. -

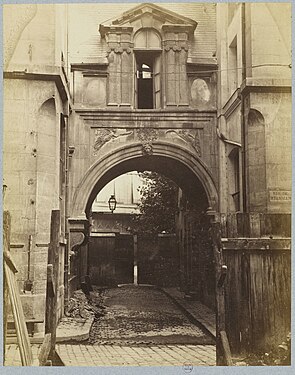

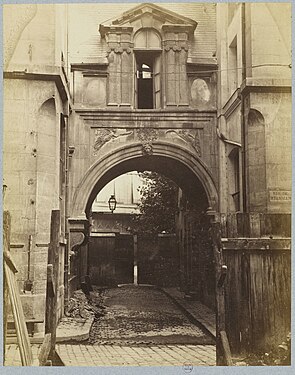

L'arc de Nazareth en 1868.

L'arc de Nazareth en 1868. -

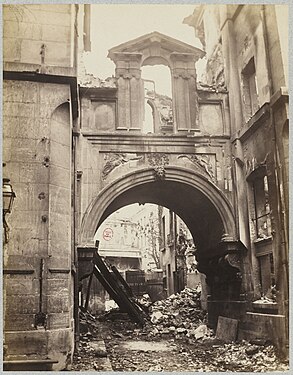

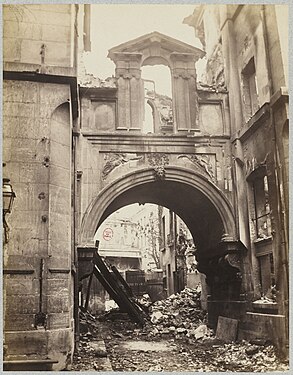

L'arc de Nazareth après les incendies de la Commune.

L'arc de Nazareth après les incendies de la Commune. -

L'arc de Nazareth remonté au musée Carnavalet vers 1900.

L'arc de Nazareth remonté au musée Carnavalet vers 1900. -

L'arc de Nazareth aujourd'hui.

L'arc de Nazareth aujourd'hui. -

Détail d'une console.

Détail d'une console. -

Détail d'une console.

Détail d'une console.

Notes et références

- ↑ Pérouse de Montclos, Jean-Marie. Philibert De l'Orme à Paris. Le Palais de la Cité, les fêtes de 1549 et 1559. In: Revue de l'Art, 1996, n°114. pp. 9-16;

- ↑ Tudor, Andréa. L'arc de Nazareth, rapport... sur la construction et le déplacement de l'arc de Nazareth à Paris, texte multigraphié, Ecole de Chaillot, 1995.

- ↑ Cette attribution ancienne a été acceptée par Pierre du Colombier, Jean Goujon, 1949.

- ↑ Pauwels, Yves. Philibert De l'Orme et l'ordre ionique, dans L'emploi des ordres à la Renaissance, colloque de Tours 1986, 1992,p.227-236.

Portail de Paris

Portail de Paris  Portail de la Renaissance

Portail de la Renaissance  Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Portail de l’architecture et de l’urbanisme