Le Tombeur de ces dames

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ().

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».

En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?

Pour les articles homonymes, voir Ladies Man.

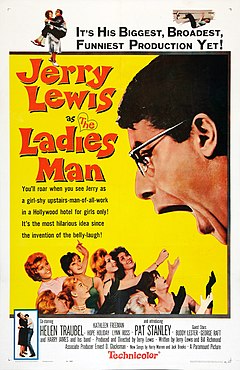

| Titre original | The Ladies Man |

|---|---|

| Réalisation | Jerry Lewis |

| Acteurs principaux | Jerry Lewis |

| Pays de production |  États-Unis États-Unis |

| Genre | Comédie |

| Durée | 95 minutes |

| Sortie | 1961 |

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution.

modifier

Le Tombeur de ces dames (The Ladies Man) est un film américain réalisé par Jerry Lewis, sorti en 1961.

Synopsis

Herbert H. Heebert vient d'être diplômé. Au moment où il va l'annoncer à sa fiancée, il découvre cette dernière au bras d'un autre. Désespéré, il se jure de ne plus jamais avoir affaire aux femmes.

Sa recherche d’emploi va le conduire tout droit dans une pension de jeunes filles. Après de nombreuses tentatives de fuite, il devient l’homme à tout faire de la maison. Sa maladresse et son manque de tact avec certains visiteurs font de lui une véritable catastrophe ambulante.

Fiche technique

- Titre français : Le Tombeur de ces dames

- Titre original : The Ladies Man

- Réalisateur : Jerry Lewis

- Scénariste : Don McGuire

- Directeur de la photographie : W. Wallace Kelley[1]

- Directeurs artistiques : Hal Pereira et Ross Bellah (en)

- Musique : Walter Scharf

- Chef décorateur : Sam Comer

- Costumière : Edith Head

- Chorégraphe : Bobby Van (numéros musicaux)

- Monteur : Stanley E. Johnson[2]

- Production : Jerry Lewis

- Société de production : Paramount Pictures

- Pays d'origine :

États-Unis

États-Unis - Langue : anglais

- Durée : 95 minutes

- Genre : Comédie

- Dates de sortie :

Distribution

- Jerry Lewis (V.F : Jacques Dynam) : Herbert H. Heebert / Mme Heebert, sa mère

- Helen Traubel (V.F : Helene Tossy) : Helen Welenmelon

- Kathleen Freeman (V.F : Françoise Fechter) : Katie, la cuisinière

- George Raft (V.F : Jean Martinelli) : George Raft

- Harry James : Harry James

- Jack Kruschen (V.F : Émile Duard) : : le proviseur

- Alex Gerry : le producteur

- Mary LaRoche : « Miss Society »

- Hope Holiday : « Miss Anxious »

- Lynn Ross : « Miss Vitality »

- Darren McGavin

- Pat Stanley (V.F : Claire Guibert) : Fay

- Buddy Lester (V.F : Jean Clarieux) : : Willard C. Gainsborough

- Gloria Jean : Gloria

L'avis des critiques

À la sortie de The Ladies Man, en 1962, certaines critiques sont très dures, un critique de Libération (journal, 1941-1964) parle d'un « gâtisme précoce qui doit donner bonne conscience au plus attardé des Américains qui trouve […] plus bête que lui ». À l'inverse, ses fervents défenseurs trouvent que le génie de Lewis s'illustre dans l'excès même de la caricature. C'est par son absence de limites et son audace stylistique qu'il provoque le rire. Un critique belge résume ainsi l'esprit du film : « Avec The Ladies Man, Lewis nous donne un chef-d'œuvre, bête et méchant, mais chef-d'œuvre ».

Le genre comique

Dans ce film, Jerry Lewis mêle tous les genres de la comédie. On y trouve du pastiche avec des effets exagérés de la caméra, ironisant ainsi sur le cinéma dramatique, mais également un hommage à la farce avec les grimaces et le faciès loucheur de Jerry Lewis. Le genre le plus présent dans ce film est le burlesque.

Durant tout le film, on assiste à une cascade de gags. Le slow burn (mèche lente), forme particulière de gag dont les productions Hal Roach et surtout Laurel et Hardy s’étaient fait une spécialité. Elle consiste à se placer à l’échelle de la séquence pour aggraver une situation initiale par une succession d’événements catastrophiques, et ce, jusqu’à son explosion finale. Dans la pratique, cela revient à espacer chaque action d’un temps de relâche, un temps mort pendant lequel la tension monte d’un cran. Le slow burn le plus connu de Lewis est la scène où l’on assiste à la destruction progressive par Herbert du chapeau d’un gangster menaçant. Le comique existe ici entre chaque tentative faite par Herbert pour ajuster le couvre-chef sur la tête de son propriétaire.

Le cinéaste fait reposer le gag sur le principe d’un décalage entre le temps de l’action et le temps de sa conséquence. On trouve également cet effet à retardement dans la scène où le technicien du son de l’équipe de télévision hurle dans le micro relié aux écouteurs que porte Herbert. Ce dernier ne cille pas, retire son casque pour faire quelques pas en souriant… puis s’écroule soudain, tétanisé.

Un cinéma référencé

Le réalisateur introduit l'aspect parodique dès le générique; une femme feuillette un magazine qui présente des photos de grands films hollywoodiens, et par le biais d'un photomontage, les acteurs célèbres sont remplacés par un Jerry Lewis grimaçant (il reprend notamment Cléopâtre, Ivanhoé, etc).

Jerry Lewis s'amuse de l'héritage hollywoodien et en montre l'importance, on retrouve plus tard dans le récit, des photos d'acteurs ou de spectacles de cabarets accrochés au mur de la maison.

La présence d'un acteur célèbre des années 1930/1940, George Raft, dans son propre rôle. Cet acteur, qui doit sa notoriété à son personnage de gangster dans Scarface, est malmené par Jerry Lewis qui s'amuse avec son image et la tourne en dérision ; pour exemple la scène où ils dansent un tango.

Il assume la facticité de son art par le biais de la distanciation. En effet, la maison dans laquelle se déroule l'action est présentée comme un décor de cinéma : en supprimant le mur du foyer et proposant une vue en coupe, la caméra passe de pièce en pièce et présente des plans d'ensemble où on peut alors observer ce qui se passe dans plusieurs chambres à la fois. Le foyer se transforme en maison de poupée.

Dans la deuxième moitié du film, une équipe de télévision s'installe dans la maison pour réaliser un documentaire, transformant ainsi la pension en plateau de tournage. Le cinéma est donc physiquement présent, il est intégré au récit. L'équipe filmée est une image déformée de l'équipe filmante et Jerry Lewis fait comme s'il nous invitait à voir les coulisses de son film. Le véritable espace du film n'est plus la maison de Miss Welenmelon mais le studio de la Paramount qui contient cette maison. Cette idée est renforcée par un plan large qui permet de voir les limites du décor. Un jeu de miroir, une mise en abyme qui permet au réalisateur de mettre en scène sa vision du cinéma et d'Hollywood.

Le cinéma de Jerry Lewis, celui qu'il aime comme celui qu'il fait, est celui de l'entertainement, un spectacle proche du cabaret. Il pastiche ainsi tout un pendant de l'histoire cinématographique américaine et ses vedettes telles que Marilyn Monroe ou Marlène Dietrich. Les filles de la pension ont ce côté pin up, vedette de cinéma sexy et glamour mais en même temps elles sont désacralisées. Elles jouent du trombone, de la trompette, le récit est ponctué de moments musicaux ou chorégraphiés. Ainsi, tous les attributs du spectacle de cabaret sont présents.

La mise en scène

Dans tous ses films, Lewis utilise la même typologie de personnage en butte à des situations diverses. C'est avec ce personnage qu'il crée la plupart des situations comiques. On ne sait jamais ce qu'il va lui arriver. Dès qu'il frappe à une porte, qu'il entre dans une pièce ou en sort, il provoque une réaction en chaîne de catastrophes qui empirent dès qu'il essaie d'arranger les choses. Cependant, ce personnage qui paraît tout d'abord naïf provoque un malaise, il révèle de manière symbolique la difficulté d'exister dans une société américaine impitoyable, qui broie l'homme-enfant effrayé par le monde. Lewis installe le comique par l'incongruité d'une situation mais il provoque également le spectateur. Le rire naît du malaise mais le malaise est rapidement balayé par l'énormité de la situation. Tout au long du film, il caricature les émotions de son personnage, sa peur des femmes étant vécue comme une réelle pathologie parfois proche de l'hystérie, notamment quand, sous le coup d'une émotion forte, il appelle sa mère en hurlant.

Quelle que soit la situation qu'il met en scène, Jerry Lewis n'est jamais complaisant. On retient souvent de ses films seul l'enchaînement effréné de chutes, de grimaces, de cris en oubliant qu'en filmant ce spectacle affolant, Lewis le dénonce, le juge. Jerry Lewis n'attache aucune importance aux règles traditionnelles de la fiction, il entasse dans un ordre aléatoire des séquences sans réelle cohérence entre elles mais qui fonctionnent toutes indépendamment les unes des autres. Jerry Lewis joue énormément sur les vides et les pleins, une scène où règne un calme apaisant précède presque toujours une scène de frénésie totale.

À travers sa mise en scène, Lewis se révèle être un plasticien inattendu. Il utilise des couleurs luxuriantes, criardes, parfois à la limite de la vulgarité, qui donnent un effet plastique étonnant, renforçant l'idée d'irréalité du lieu. Ce lieu bien particulier lui permet également des audaces techniques, notamment en créant une sorte de polyvision dans la scène où la caméra passe de chambre en chambre au réveil des filles. Cet ensemble des couleurs et du décor paraît irrationnel mais l'utilisation audacieuse qu'en fait Lewis provoque l'adhésion du spectateur à ce monde extravagant.

Jerry Lewis fait barrage à toute réflexion avec une mise en scène complètement dépourvue d'intellectualisme et en imposant une vision personnelle, désabusée et burlesque du monde dans lequel il vit.

Notes et références

- ↑ « W. Wallace Kelley » (présentation), sur l'Internet Movie Database

- ↑ « Stanley E. Johnson » (présentation), sur l'Internet Movie Database

Voir aussi

Bibliographie

- Docteur Jerry et Mister Love, dans L’Avant-Scène, n°35

- Robert Benayoun, Bonjour Monsieur Lewis, Éric Losfeld, Paris, 1972

- Jerry Lewis, « Dr Jerry et Mr Lewis », Stock-Cinéma, Paris, 1982

- Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma, Robert Laffont, Paris, 1992

- Kral Petr, Le burlesque ou Morale de la tarte à la crème, Ramsay poche cinéma, Paris, 1991

- Jean-Philippe Tessé, Le Burlesque, Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, Paris, 2007

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel

:

: - AllMovie

- Allociné

- American Film Institute

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Ciné-Ressources

- IMDb

- LUMIERE

- Movie Review Query Engine

- OFDb

- The Movie Database

- Notices d'autorité

:

: - LCCN

- WorldCat

Portail du cinéma américain

Portail du cinéma américain  Portail de l’humour

Portail de l’humour  Portail des années 1950

Portail des années 1950  Portail des années 1960

Portail des années 1960