Basilica di Nettuno

| Basilica di Nettuno | |

|---|---|

| |

| Civiltà | romana |

| Localizzazione | |

| Stato |  Italia Italia |

| Comune | Roma |

| Mappa di localizzazione | |

| |

| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |

La basilica di Nettuno (latino: basilica Neptuni) è una basilica costruita a Roma da Marco Vipsanio Agrippa in onore del dio del mare Nettuno, per celebrare le proprie vittorie navali. I resti della basilica, restaurata sotto l'imperatore Adriano e ad uso sconosciuto, sorgono a ridosso del Pantheon. In questa veste aveva una sola navata con soffitto composto da tre volte a crociera poggianti su otto grandi colonne, come circa 100 anni dopo fu costruita la Basilica di Massenzio.

Il tempio di Adriano a Roma è stato erroneamente identificato in passato con la basilica di Nettuno.[1]

Storia

La basilica di Nettuno faceva parte del progetto edilizio che coinvolgeva il Campo Marzio e che fu portato avanti da Marco Vipsanio Agrippa e da Augusto tra il 33 a.C. (anno in cui Agrippa assunse l'edilità) e il 25 a.C., probabilmente finanziato con i proventi delle campagne militari di Ottaviano in Illirico (35-33 a.C.). Tale progetto edilizio, volto a dotare la città di strutture pubbliche di alto livello, comprese, oltre alla basilica, anche il Pantheon, i Saepta Iulia e le terme di Agrippa. Agrippa era un amico personale di Augusto, suo genero e suo generale: in questa ultima veste aveva riportato tre importanti vittorie navali per il futuro imperatore (le battaglie di Mylae e Nauloco contro il partito senatoriale e la battaglia di Azio contro Marco Antonio e Cleopatra VII), ed era dunque particolarmente grato al dio del mare Nettuno.

Secondo Cassio Dione Cocceiano, che nella sua Storia romana chiama la basilica col nome greco di stoà di Poseidone, venne costruita nel 25 a.C.;[2] la basilica venne poi distrutta durante l'incendio di Roma del 80, sotto Tito.[3]

Sotto Adriano fu sottoposta ad un radicale restauro, assieme al Pantheon e ad altri edifici.[4] La forma attuale della basilica è quella adrianea.

Come molti dei monumenti di Roma antica, durante il medioevo e il rinascimento andò in rovina, sia per mancata manutenzione che per spoliazioni. Nel XIII secolo crollò il soffitto, papa Niccolò V la spogliò delle decorazioni per ornarne il Vaticano, nel XVI secolo l'Accademia Ecclesiastica venne costruita con materiali tratti dalla basilica.

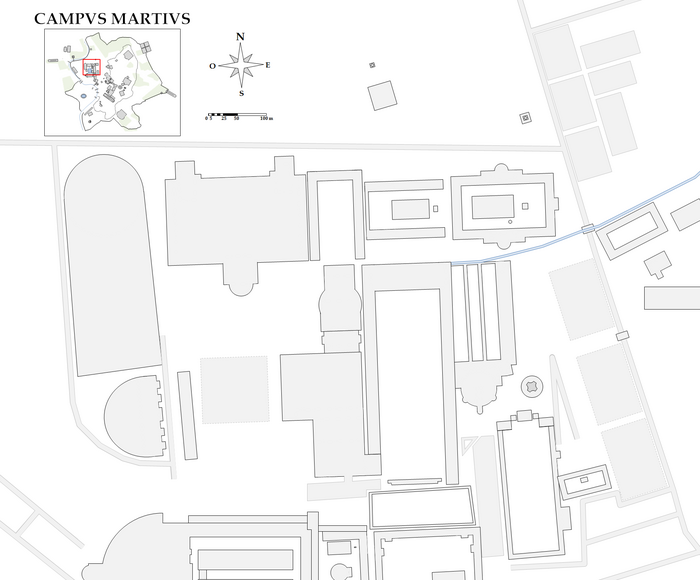

| Planimetria del Campo Marzio centrale |

|---|

Terme di Nerone Stadio di Domiziano Pantheon Basilica di Nettuno Terme di Agrippa Stagnum ? Odeon di Domiziano Insulae d'epoca adrianea Magazzini ? Magazzini ? Magazzini ? Saepta Iulia Porticus Divorum Aqua Virgo Arco di Claudio Porticus Vipsania Caserma della I coorte dei Vigiles Tempio di Minerva Calcidica Ara di Marte Via Flaminia Via Flaminia Tempio di Adriano Tempio di Matidia Teatro di Pompeo Templi di Largo Argentina Portico di Minucio Colonna di Marco Aurelio T. di M.Aurelio e Faustina (?) Arco di M.Aurelio (?) Colonna di Antonino Pio Ustrino di Faustina maggiore Ustrino di Faustina minore Via Recta Portico e tempio del Bonus Eventus Portico di Pompeo Arcus Novus Portico di Meleagro Portico degli Argonauti Piazza della Rotonda Villa Publica

|

Struttura e decorazione

La struttura della basilica di Nettuno è molto più simile alle aule centrali delle terme imperiali che non alle classiche basiliche civili romane, assomigliando in questo molto alla più tarda basilica di Massenzio. La costruzione, in laterizio, e lo stile risalgono all'epoca adrianea, ma la basilica raggiunge il livello, più basso, dell'epoca augustea.

La pianta, attestata da disegni di Andrea Palladio[5] e confermata dagli scavi archeologici, era rettangolare, con due nicchie rettangolari praticate nei lati corti e due profonde absidi semicircolari sui lati lunghi, intervallate da nicchie semicircolari più piccole. La copertura era composta da tre volte a crociera, sostenute da quattro colonne corinzie per lato, che avevano un fregio decorato con motivi marini.

Non vi sono aperture sulla parete che divide la basilica dal Pantheon; l'ingresso principale era probabilmente a sud, verso le terme di Agrippa, ma è possibile che vi fossero delle aperture nei lati corti, considerando anche che quella a oriente avrebbe aperto sulla Porticus Argonautarum dei Saepta Iulia di Agrippa stesso.

Un lungo fregio marmoreo con delfini proveniente dalla basilica venne trasportato a Pisa nel Medioevo e divenne il retro di una transenna finemente intarsiata: oggi si trova nel Museo dell'Opera del Duomo di Pisa.

Note

- ^ Per esempio, si veda Eugénie Strong, Roman Sculpture from Augustus to Constantine, 1909, ripubblicato da Ayer Publishing, 1969, ISBN 0405022301, p. 243.

- ^ Cassio Dione, liii.27.1.

- ^ Cassio Dione, lxvi.24.2.

- ^ Historia Augusta - Vita Hadriani, xix.10.

- ^ I quattro libri dell'architettura.

Bibliografia

Fonti primarie

- Cassio Dione Cocceiano, Storia romana

- Historia Augusta

Fonti secondarie

- Lawrence Richardson, Jr., s.v. "Basilica Neptuni", in A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore, JHU, 1992. ISBN 0801843006, p. 54.

Altri progetti

Altri progetti

- Wikimedia Commons

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla Basilica di Nettuno

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla Basilica di Nettuno

Collegamenti esterni

- Jona Lendering e Marco Prins, "Baths of Agrippa & Basilica of Neptune" Archiviato il 24 novembre 2015 in Internet Archive., Livius.org.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 4217153063243919320003 |

|---|

Portale Antica Roma

Portale Antica Roma Portale Architettura

Portale Architettura