Nicolas Régnier

Nicolas Régnier, italianizzato in Nicolò o Niccolò Renieri o raramente Nicolò Mabuseo (Maubeuge, 6 dicembre 1591 – Venezia, tra il 6 ed il 20 novembre 1667[1]), è stato un pittore fiammingo. Di scuola barocca ed influenzato dal caravaggismo, fu attivo prevalentemente in Italia.

Biografia

Régnier nacque a Maubeuge, allora sotto il dominio spagnolo, così come il fratellastro Michel Desoubleay, noto in italia Michele Desubleo, anche lui futuro pittore. Nel 1601 giunse a Anversa per iniziare il suo apprendistato nella bottega di Abraham Janssens che lo avvicinò allo stile contemporaneo italiano.

Giunse a Roma intorno al 1615 dove probabilmente lavorò con Bartolomeo Manfredi ma ne fu sicuramente influenzato nello stile caravaggesco. Si associò all’Accademia di San Luca (di cui in breve tempo, già nel 1624, viene annoverato tra i provveditori)[2] e fu protetto dal marchese Vincenzo Giustiniani. A Roma entrò in contatto con Simon Vouet ed anche con le opere di Guido Reni che lo spinsero più tardi verso un’impronta più classicista.

Per motivi ancora poco chiari (ma sappiamo che per due volte, nel 1624 e nel 1625, fu medicato per essere stato percosso con un sasso sulla testa)[3] abbandonò Roma per stabilirsi a Venezia nel 1625 e nel 1626 era iscritto nella fraglia dei pittori[4]. Qui più tardi accanto all’attività di pittore intraprese quella di mercante d’arte. A fianco della pittura brillante delle allegorie mondane ed eleganti realizzò un gran numero di opere religiose di un patetismo convenzionale per le chiese di Venezia e dintorni e numerosi ritratti di carattere ufficiale.[5]

Ebbe quattro figlie: Angelica, Anna, Clorinda e Lucrezia, tutte pittrici ed allieve del padre. Clorinda sposò il pittore veneziano Pietro Della Vecchia e Lucrezia il fiammingo Daniel van den Dyck.[6] Nel 1666, sentendo vicina la fine della vita, decise di mettere al Lotto la sua ricca collezione di dipinti – già lodata tra gli altri anche dal Martinioni nelle sue aggiunte al Sansovino[7] – ottenendo l'autorizzazione dal Consiglio dei X: alla morte nel 1667 riesce così a lasciare ai suoi parenti oltre 10.000 ducati.[8]

Galleria d'immagini

-

Dormiente svegliato da una giovane donna con una fiammella,, 1620, Museo nazionale di Stoccolma, Stoccolma

Dormiente svegliato da una giovane donna con una fiammella,, 1620, Museo nazionale di Stoccolma, Stoccolma -

I bari e la chiromante, 1623-26 c., Szépművészeti Múzeum, Budapest

I bari e la chiromante, 1623-26 c., Szépművészeti Múzeum, Budapest -

Scena di carnevale, 1630 c., Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Varsavia

Scena di carnevale, 1630 c., Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Varsavia -

L'ispirazione divina della Musica, 1640 c., Los Angeles County Museum of Art

L'ispirazione divina della Musica, 1640 c., Los Angeles County Museum of Art -

Giovinetta alla toletta, Vanitas, 1630-35 c., Musée des Beaux-Arts, Lione

Giovinetta alla toletta, Vanitas, 1630-35 c., Musée des Beaux-Arts, Lione -

Maria Maddalena penitente, 1625, Detroit Institute of Arts

Maria Maddalena penitente, 1625, Detroit Institute of Arts -

La Buona Ventura, 1626 c., Musée du Louvre

La Buona Ventura, 1626 c., Musée du Louvre

- Allegoria della Vanità - Pandora, 1626 c., Staatsgalerie Stuttgart

-

San Sebastiano, 1620 c., Ermitage, San Pietroburgo

San Sebastiano, 1620 c., Ermitage, San Pietroburgo - San Sebastiano nel sogno di Irene e Lucina, 1624 c., Musée des Beaux-Arts de Rouen

-

Ritratto di un giovane con una spada, c. 1618, Detroit Institute of Arts

Ritratto di un giovane con una spada, c. 1618, Detroit Institute of Arts -

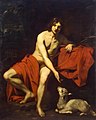

San Giovanni Battista, 1615-1620 ca., Ermitage, San Pietroburgo

San Giovanni Battista, 1615-1620 ca., Ermitage, San Pietroburgo - San Girolamo nel deserto, 1633, Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin

-

La morte di Sophonisba, 1665-67, New Walk Museum and Art Gallery, Leicester

La morte di Sophonisba, 1665-67, New Walk Museum and Art Gallery, Leicester -

Ritratto della contessa Vittoria Bulgarini nata Giorgi, Museo civico di Modena

Ritratto della contessa Vittoria Bulgarini nata Giorgi, Museo civico di Modena

Note

- ^ Secondo quanto ricostruito da Fantelli (Fantelli 1974, p. 90) ma ricerche più recenti anticipano la nascita al 1588

- ^ Fantelli 1974, p. 80

- ^ Fantelli 1974, p. 82

- ^ Fantelli 1974, p. 82-83

- ^ Rossi.

- ^ Stefano Ticozzi, Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame, in pietre preziose, in acciajo per medaglie e per caratteri, niellatori, intarsiatori, musaicisti d'ogni età e d'ogni nazione, vol. 3, Milano, Luigi Nervetti, 1832, p. 233.

- ^ Vengono elencate tra le altre opere di Correggio, Tiziano, Giorgione, Leonardo, Tintoretto, Palma il Vecchio, de’ Pitati, Pordenone, Veronese, Mantegna, Lodovico Carracci,, Dürer, Bronzino, Sebastiano del Piombo, Lotto, Guercino e Reni; cfr. Francesco Sansovino e Giustiniano Martinioni [con aggiunta di], Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIIII libri da M. Francesco Sansovino, Venezia, Steffano Curti, 1663, pp. 377-378.

- ^ Fantelli 1974, pp. 86-87

Bibliografia

- (FR) Annick Lemoine, Nicolas Régnier (alias Niccolo Renieri) ca. 1588-1667: Peintre, collectionneur et marchand d'art, Parigi, Arthena, 2007.

- (EN) Benedict Nicolson, Caravaggism in Europe, vol. 1, Milano, Umberto Allemandi, 1989, p. 159.

- (FR) Arnauld Brejon, Valentin et les caravagesques français, Parigi, Editions des musées nationaux, 1974.

- Pier Luigi Fantelli, Nicolò Renieri “Pittor Fiamengo”, in Saggi e Memorie di Storia dell'Arte, n. 9, Firenze, Leo S. Olschki, 1974.

- Pier Luigi Fantelli, Su Nicolò Renieri ritrattista, in Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, vol. 131, Venezia, 1973, pp. 146-167.

- Nicola Ivanoff, Nicolas Régnier, in Arte Antica e Moderna, n. 29, Firenze, Sansoni, 1964, pp. 12-24.

Altri progetti

Altri progetti

- Wikimedia Commons

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nicolas Régnier

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nicolas Régnier

Collegamenti esterni

- Régnier, Nicolas, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- (ES) Nicolas Réigner, su Museo del Prado. URL consultato il 14 gennaio 2017.

- (FR) Francesco Rossi, Nicolas Régnier, su Dictionnaire des peintres belges - Institut Royal du Patrimoine Artistique. URL consultato il 14 gennaio 2017.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 23037211 · ISNI (EN) 0000 0000 8364 5920 · CERL cnp00572647 · Europeana agent/base/49017 · ULAN (EN) 500029815 · LCCN (EN) nr2004021317 · GND (DE) 122968824 · BNF (FR) cb156232190 (data) |

|---|

Portale Biografie

Portale Biografie Portale Pittura

Portale Pittura